板額

| 番号 | 34-2 |

|---|---|

| 指定別 | 町 |

| 種目 | 民俗資料 |

| 種別 | 重要有形民俗文化財 |

板額

| 名称 | 板額 |

|---|---|

| ふりがな | ばんがく |

| 員数 | 1枚 |

| 時代 | 江戸 |

| 年代 | 元禄11年 |

| 西暦 | 1698年 |

| 作者 | 保井 春海 |

| 構造・形式 寸法・重量 面積 |

横 115センチメートル 縦 35センチメートル |

| 指定番号 | 北重第1号 |

| 指定年月日 | 昭和30年9月30日 |

岐阜県本巣郡北方町北方605の位置図

| 所在地 | 岐阜県本巣郡北方町北方605 西順寺 |

|---|---|

| 所有者 | 西順寺 |

| 所有者住所 | 岐阜県本巣郡北方町北方605 |

| 管理者 | 西順寺 |

| 特筆事項 | 64才のとき保井から渋川へ姓がかわる。 |

解説

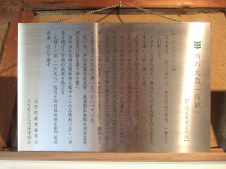

元禄11年(1698)に保井(渋川)春海が、日本書記・延喜式の面から「上古・古代の日本人の生活と太鼓の係わり合い、打ち方」等について識したものである。

春海は暦学者で、861年(清和天皇の時)から823年間使用された宣明暦を貞享暦に改めた。

板額の記載内容

日本書記、(巻一)神代上、第五段山川草木、一書(五)から引用して。

イザナミの尊の魂を、葬地の人々が太鼓を打ち、笛を吹き幡を用いて歌い舞った話。

天智天皇が天智10年4月25日の水時計を新しき台に置いてはじめて時を打ち鐘鼓を鳴らした話。

そして平安時代の法典である「延喜式」にある諸門開閉時と各時に所定数の鼓を打つ規定を掲げ、「神代より今に至り祭礼に用い、鼓を撃ち、舞を踏む」「時に従って鼓を撃つは先王(昔の聖王)の定めたきまりにて、諸邦はこれを置き万人のために用いる」といっている。

故に今、戸田氏藤原姓光賢 美濃国本巣郡生津荘芝原郷北方里に鼓を置き、時を撃つ 日の出の未明玉鼓新晴を報ず12の各時刻に正しい声音を掲げて万物の発声を助ける

元禄11年(1698)4月4日保井助左衛門尉源春海 謹んで識す。

| 年月日 | 内容 |

|---|---|

| 平成24年1月 | 説明版(ステンレス製)設置 |

| 有無・設置者 | 有 町 |

|---|---|

| 材質等 | ステンレス製 |

| 老朽度等 | 新設済み |

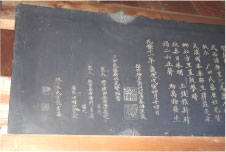

写真1 左半分

写真2 右側(拡大)

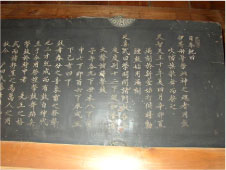

写真3 全体(左斜めより)

写真4 右半分

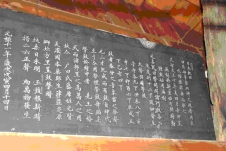

写真5 全体(左斜めより)

写真6 右半分

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会

〒501‐0492

岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地

電話番号:058-323-1115

メールでのお問い合わせ

更新日:2025年03月25日