獅子門正式俳諧会席用具

| 番号 | 16 |

|---|---|

| 指定別 | 県 |

| 種目 | 民俗資料 |

| 種別 | 重要有形民俗文化財 |

獅子門正式俳諧会席用具

| 名称 | 獅子門正式俳諧会席用具 |

|---|---|

| ふりがな | ししもんせいしきはいかいかいせきようぐ |

| 員数 | 再和派 1揃 |

| 時代 | 江戸 |

| 年代 | |

| 西暦 | |

| 作者 | |

| 構造・形式 寸法・重量 面積 |

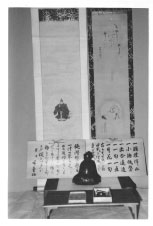

芭蕉像 高さ21センチメートル 菅原道真軸 縦184センチメートル 横42.5センチメートル 三兆項図軸 縦182センチメートル 横35センチメートル 文台硯箱 縦33センチメートル 横57センチメートル 高さ11センチメートル 五条式板額 縦31センチメートル 横45センチメートル 饗応式板額 縦31センチメートル 横45センチメートル |

| 指定番号 | 岐重民第17号 |

| 指定年月日 | 昭和43年11月11日 |

北方町立図書館の位置図

| 所在地 | 岐阜県本巣郡北方町北方 北方図書館 |

|---|---|

| 所有者 | 北方町 |

| 所有者住所 | 岐阜県本巣郡北方町長谷川1-1 |

| 管理者 | 北方町 |

| 特筆事項 | 以哉派の1揃は岐阜市にある。 |

解説

松尾芭蕉の門人の一人である各務支考(1665?1731)は現在の岐阜市北野が生誕の地であり、美濃国を中心として自分の歌風を広めていった人物である。この支考の流れを受けたのが俳諧獅子門である。獅子門は美濃派とも言われ、現在に至っている。

この獅子門の正式俳諧席には、支考以来一定の形式が踏襲され、古式の作法が伝えられている。まず、会席の正面には芭蕉の像を安置し、その右に文字の祖菅原道真の影像を、左に三兆頁図をかける。また、席中の心得である五条式、饗応の心得である饗応式を、それぞれ白木の板に墨書きしたものを掲げる。また、硯箱や懐紙をのせるための文台を用いる。ここにある三兆頁図は、孔子が弟子を教えているところとも、また支考が弟子に俳諧道を講じているところとも言われる。これらの道具を用いて、定められた作法順序によって正式俳諧が行われる。

これらの会席用具は、いずれも江戸時代中期以後のものであるが、今に受け継がれている全国的にも珍しい一派の様式を伝承するものとして価値がある。

| 年月日 | 内容 |

|---|---|

| 年月日 |

| 有無・設置者 | なし |

|---|---|

| 材質等 | |

| 老朽度等 |

写真1

写真2

写真3

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会

〒501‐0492

岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地

電話番号:058-323-1115

メールでのお問い合わせ

更新日:2025年03月25日